Pola Hunian dan Permukiman Tradisional Jawa Barat, Ade Makmur: Pengetahuan Lokal untuk Warisan Budaya

Selasa, 7 Januari 2025 | 08:55 WIB

Berbagai bangunan tradisional tidak bisa dilepaskan dari kehadiran permukiman sebagai tempat hunian. Hunian dan permukiman setidaknya memiliki aspek teraga (fisik), dan aspek takteraga (nonfisik). Kedua aspek ini berkontribusi penting membentuk identitas dan cara hidup masyarakat warga permukiman yang mereka huni.

Hunian dan permukiman tradisional di Jawa Barat yang memiliki karakteristik unik, juga mempunyai kedua aspek itu. Aspek teraga mencakup elemen-elemen struktural dan desain arsitektur yang mencerminkan budaya lokal, sedangkan aspek takteraga meliputi nilai-nilai sosial, tradisi, dan interaksi masyarakat yang membentuk cara hidup dalam budaya permukiman.

Dari segi teraga, hunian tradisional di Jawa Barat sering kali mencerminkan arsitektur tropis yang beradaptasi dengan iklim setempat. Sekaligus juga berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai identitas budaya. Transformasi tipologi hunian di kawasan hutan, seperti di Kampung Dukuh, Kampung Naga, atau di Kasepuhan Gelaralam, Sinar Resmi, Ciptamulya, dan Kasepuhan Girijaya, menunjukkan bagaimana perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan populasi mempengaruhi bentuk fisik tempat hunian.

Adapun aspek takteraga, permukiman tradisional di Jawa Barat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mendukung interaksi antarwarga. Ini menunjukkan, bahwa aspek takteraga seperti norma sosial dan interaksi, sangat berkontribusi terhadap cara orang beradaptasi dan membangun kehidupan di permukiman.

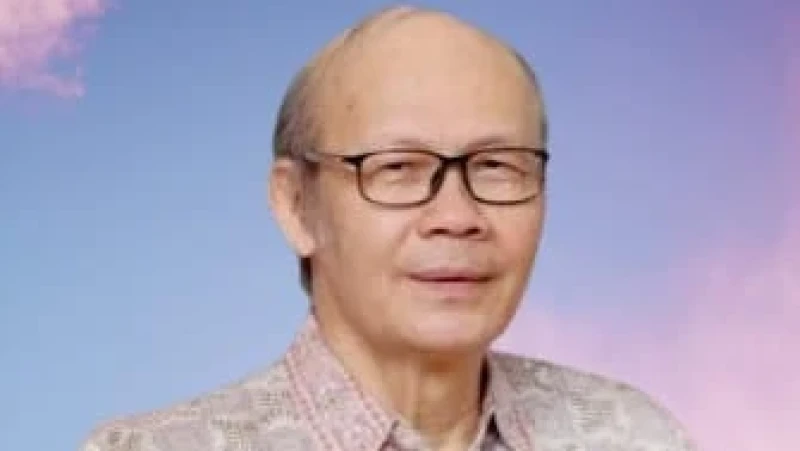

Demikian pandangan antropolog/pemerhati budaya, Ade Makmur, terkait pola hunian dan permukiman tradisional di Jawa Barat. Menurutnya, kajian tentang hunian dan permukiman tradisional di Jawa Barat, menunjukkan bahwa aspek teraga dan takteraga saling terkait dan berkontribusi pada identitas dan cara hidup masyarakat.

“Karena itu, hunian dan permukiman tradisional di Jawa Barat mencerminkan pengetahuan lokal yang erat kaitannya dengan budaya, adat istiadat, dan lingkungan alam sekitarnya,” ujar Ade Makmur, Senin (6/1/2025).

Hunian tradisional, berupa rumah panggung khas masyarakat di Jawa Barat dirancang dengan material alami. Material bangunan yang dimulai dari atap hingga lantai menggunakan material yang disediakan alam, material bangunan yang dominan dengan menggunakan awi (bambu) untuk rangka, lantai, hingga atap.

Konstruksi rumah hampir seluruhnya menggunakan mateial dari bambu, yang terdiri dari awi gombong sebagai tiang utama. Bambu ini dikenal kuat dan awet, kemudian awi mayan untuk gording, lantai, dinding, atap dan awi tali yang dijadikan pengikat karena teksturnya yang tidak kaku.

“Semua material itu, ramah lingkungan dan mampu beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim tropis setempat,” tuturnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, penataan permukiman tradisional serupa itu biasanya mengikuti pola adat, seperti konsep Tri Tangtu di Buana, yang mencerminkan keharmonisan antara manusia, dan alam, serta ketaatan terhadap Tuhan.

Memahami aspek takteraga, selalu bersinggungan dengan pemahaman setiap bangunan dalam lingkup permukiman, baik rumah tinggal, leuit maupun bangunan lain seperti saung lisung, saung huma dan bale (tempat pertemuan warga), erat kaitannya dengan praktik budaya yang mereka jalankan.

“Semisal rumah dengan penyebutan “bumi” dalam bahasa Sunda yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat dan bernaung. Namun lebih jauh dari itu, dimaknai sebagai dunia yang menyambungkan alam fisik dan alam rohani. Rumah disebut “bumi” yang secara luas, berarti dunia,” papar Ade Makmur.

Dengan sebutan “bumi”, rumah mencakup segala aspek harmoni kehidupan antara penghuni (mikro) dengan rumahnya (makro). Itu pula yang menyebabkan cara-cara mendirikannya pun disertai serangkaian ritual dan terikat pada konsepsi tentang ruang dan waktu.

Konsepsi tentang ruang dan waktu, sebagai perangkat gagasan yang dimiliki, untuk mewujudkan keselarasan hidup, bukan hanya bagi orang-orang yang penghuninya, tetapi juga dengan alam lingkungan sekitar. Konsepsi ini juga bisa berkaitan dengan perhitungan atau penentuan hari baik untuk memulai mendirikan imah (“bumi”), atau bisa juga menentukan arah pintu imah yang akan dibangun.

“Nah, perhitungan seperti itu dikenal dengan sebutan kolenjer, semacam alat yang digunakan menghitung penentuan tempat, hari dan waktu yang baik untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan hari lahir seseorang, lalu dijadikan patokan arah rumah, arah pintu samping dan sebagainya,” ucapnya.

Meski telah purnabakti sebagai dosen di Program Studi Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran sejak awal 2021, namun Ade Makmur tetap membantu di almamaternya dengan mengampu mata kuliah Indigenous People and Knowledge, Warisan Budaya, dan Antropologi Agama.

Titik tolak pergumulannya untuk pengembangan keilmuan yang menjurus pada keahlian bidang antropologi masyarakat terpinggir, diawali oleh arahan Prof. Koentjaraningrat, yang tahun 1992 mengajak dia bergabung dalam penulisan buku “Masyarakat Terasing di Indonesia” terbitan Gramedia Pustaka Utama (1993).

Dalam buku ini dia menyumbangkan dua tulisan, yakni tentang Masyarakat Punan di Kalimantan Barat, dan Masyarakat Tajio di Toribulu, Sulawesi Tengah. Fokus penelitiannya mengarah pada etnografi amalan agama lokal dalam praktek religi pada masyarakat “terpinggir”, dan “indigenous people” termasuk juga pengetahuan lokalnya.

Tataruang imah masyarakat tradisional di Jawa Barat, menurutnya, terdiri dari kamar tidur yang disebut enggon, dapur yang disebut pawon, dan ruang keluarga yang disebut tengah imah, serta tambahan teras pada bagian depan bangunan yang disebut emper.

“Kamar mandi biasanya terpisah dari bangunan rumah utama, dan biasanya dibangun di dekat sumber air seperti sungai atau kolam. Namun, seiring mudahnya penyaluran air, kini kamar mandi bisa dijumpai di belakang atau di samping rumah, tetapi terpisah dari bangunan utama rumah,” jelasnya.

Begitu pun bangunan lain yang ada lingkungan permukiman, masing-masing memiliki fungsi yang mendalam bagi kehidupan masyarakatnya. Leuit, umpamanya, dipahami tidak hanya sekadar lumbung tempat menyimpan padi akan tetapi memiliki nilai sakral yang bertalian dengan Nyi Pohaci. Kehadiran saung sebagai bangunan yang wajib ada di setiap permukiman, dapat pula dilihat sebagai ruang interaksi untuk mengintegrasikan, dan merawat solidaritas sesama warga.

Tatanan hunian dan permukiman yang sedemikian itu, mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual penghuninya. Rumah atau “bumi”, merupakan hasil dari ide yang diselaraskan dengan alam yang diterapkan dalam bentuk bangunan.

“Bila dilihat secara arsitektural, bahan dasar pembuatan serta model rumah tradisional di Jawa Barat memperlihatkan bentuk adaptasi dengan lingkungan, begitu pula dengan pembentukan permukimannya. Terintegrasi oleh rumah-rumah dalam satu kesatuan pola kampung tertentu. Bentuk permukiman juga dipengaruhi oleh mata pencaharian utama penduduknya,” tutur Ade Makmur.

Tidak kalah pentingnya, bagi mereka adalah, hutan juga merupakan komponen yang harus ada dalam setiap permukiman. Karena dari hutanlah, air sebagai sumber kehidupan berasal.

“Hutan di setiap permukiman selalu dilindungi kelestariannya, bahkan sangat dijaga kesakralannya, dan tidak boleh dijadikan ladang atau lahan pertanian dengan sembarangan. Hutan serupa itu dikenal sebagai leuweung tutupan dan leuweung titipan karuhun,” ujarnya lagi.

Dengan demikian, warga masyarakat tradisional di Jawa Barat dalam kehidupan kesehariannya, mengenal dan mempraktekan pengetahuan lokal mereka yang dituturkan oleh para leluhurnya, seperti leuweung kaian, lamping awian, dan lebak balongan. Ketiga ungkapan karuhun itu, melekat kuat untuk beraktivitas memanfaatkan lingkungan alamnya.

“Aktivitas yang terikat oleh pikukuh karuhun dalam memelihara keberlanjutan lingkungan. Manakala hunian dan permukiman tradisional di Jawa Barat telah terancam keberlangsungannya, bisa jadi hal itu berhubungan dengan semakin berkurangnya jumlah rumah tradisional, dan hilangnya nilai-nilai budaya dalam permukiman tradisional oleh gencarnya pembangunan permukiman modern,” kata Ade Makmur mengakhiri keterangannya.

Terpopuler

1

Musran Ranting NU se-Jatiasih Hasilkan Kepengurusan Baru 2025–2030

2

Doa dan Dapur Ibu Rumah Tangga: Benteng Mental Keluarga di Tengah Hiruk Pikuk Aksi Demonstrasi

3

Menyembuhkan Luka Bersama; Sebuah Peta Perjalanan

4

IPNU-IPPNU Sumedang Gelar Doa Bersama untuk Affan

5

Dari PCNU hingga Forum Ormas Islam di Kabupaten Bogor Serukan Jaga Persatuan di Tengah Dinamika Nasional

6

Halaman Polsek Jadi Lokasi Gelaran Istighosah dan Dzikir di Jatisampurna: Dihadiri Camat, Lurah, hingga Warga Nahdliyin

Terkini

Lihat Semua