Oleh Abdullah Alawi

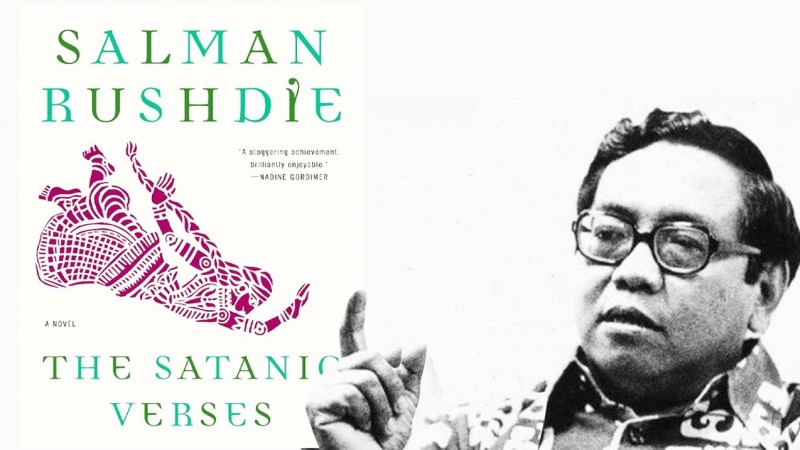

Majalah Editor edisi No 28/THN. II/11 Maret 1989, memuat berita semacam pengadilan in absentia terhadap Salman Rusdhie atas karyanya Ayat-Ayat Setan yang menggemparkan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu, Luqman Harun yang paling vokal dalam menanggapi kasus itu, sebagai jaksa penuntut umum. Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU, didaulat jadi pembela tanpa mandat. Sementara Quraish Shihab, ahli tafsir dan ketua MUI Pusat, lalu Syu’bah Asa dan Danarto menjadi saksi. Majelis hakim berjumlah sepuluh orang, yaitu tim redaksi Editor.

Perdebatan berputar pada pertanyaan, perlukah Salman Rushdie dihukum mati? Perlukah bukunya dilarang, atau dibiarkan bebas beredar? Menurut Editor yang termuat di kolom Berita Khusus, perdebatan berlangsung ketat, seru dan menarik. Apalagi antara Luqman Harun dan Gus Dur.

Menurut Luqman, buku itu jelas-jelas menghina umat Islam. Penggambaran tentang para istri Nabi yang dianggap pelacur sebagai kekurangajaran yang tak bisa ditolerir. Terlebih gambaran tentang Siti Aisyah.

Menurut Editor, Gus Dur yang berkacamata lebih tebal daripada Luqman, tenang-tenang saja. Menurutnya, Ayat-Ayat Setan merupakan novel indah dan orisinil. Mungkin novel terindah abad ini. Dari segi sastra, novel ini sangat bagus. Imajinasinya hebat.

Mendengar pendapatnya, kontan peserta sidang terperanjat. Sementara Gus Dur asik membolak-balik kopian novel itu.

Baca juga: Yang Dilakukan Gus Dur Setelah Pulang dari Timur Tengah dan Eropa

“Mari kita lihat lebih lapang. Ini sebuah novel, karya sastra yang harus dipahami secara sendiri. Membaca novel tidak sama dengan membaca statement. Soal isinya yang menghina Nabi, saya sendiri juga tidak setuju,” ungkap Gus Dur sambil melirik Luqman di sebelahnya.

“Apa bedanya dengan Sidartha-nya Hella S. Hasse, Ernest Hemingway atau William Faulkner, yang juga berisi renungan. Plotnya sederhana. Namun kemudian ditarik melalui berbagai persoalan imigran yang lantas menjadi keruwetan tersendiri. Di situlah kemudian muncul imajinasi-imajinasi aneh yang melenceng dari fakta,” lanjut Gus Dur.

“Celakanya, keseluruhan novel itu jadi tidak fair terhadap Islam. Kelihatannya ia ingin memperlihatkan ketidakislamannya melalui novel itu,” tambahnya.

Bagi Gus Dur, Salman diibaratkan orang gila yang melempar masjid. Apa orang macam itu harus dibunuh? Lebih baik diingatkan atau ditertawakan saja. Reaksi keras umat Islam disebabkan kondisi mereka labil hingga menjadikannya sensitif pada masalah-masalah.

Gus Dur mencontohkan, di Amerika Serikat pernah ada pengarang yang menulis Hagarisme, salah satu sekte Yahudi yang bersumber dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Orang Yahudi tidak ribut, sebab mereka sudah mengonotasikan buku itu salah. Sama saja orang membaca buku Stalin tentang Tuhan. Orang hanya geli membacanya.

Baca juga: Sosok Ibu di Mata Gus Dur

“Dengan cara itulah seharusnya kita melihat novel itu. Saya tidak percaya ada orang murtad karena membaca buku Satanic Verses,” tegas Gus Dur.

Pendapat Gus Dur yang demikian sebenarnya tidak aneh, karena ia memang menggandrungi novel. Tentu ia tahu bagaimana cara memahami dan memperlakukan karya sastra. Dalam liputan Editor edisi No 15/THN. IV/22 Desember 1990, ada satu cita-cita Gus Dur yang belum kesampaian.

“Saya ingin mengarang novel tentang keluarga besar Jombang. Tentang orang-orangnya, dengan desa-desanya, keislamannya,” ungkapnya.

Di tahun-tahun itu, Gus Dur memang paling berani dalam mengemukakan gagasan dan pemikirannya seperti konsep pribumisasi Islam, rukun sosial, etika bermazhab. Jauh sebelumnya, ia memperkenalkan kiai dan dunia pesantren dalam perbincangan ilmu sosial. Ia juga mendorong NU jadi ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Dan anehnya, sebagai orang berpikiran luas, ia tak mau bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Dalam liputan Editor tersebut, Gus Dur menjelaskan persoalannya. “Kenapa saya tidak hadir ke kongres ICMI di Malang? Lebih dikarenakan adanya pembatasan pada nama-nama yang diundang. Sepertinya hanya mereka yang 'Islam masjid' yang boleh masuk ICMI, sementara mereka yang disebut 'Islam alun-alun' sama sekali tidak diajak. Baik sebagai eksponen maupun pembawa makalah. Padahal siapa orang Islam di Indonesia yang sekarang bisa bicara tentang kebudayaan dengan meninggalkan Umar Kayam dan Mochtar Lubis?”

Gus Dur bersama sahabat-sahabatnya malah mendirikan Forum Demokrasi (Fordem). Karena gagasan dan tindakannya itu, Aswab Mahasin menyulis di majalah yang sama, Gus Dur, Pilihan untuk Sebuah Jembatan Budaya. Intinya, Gus Dur menolak kekerasan terhadap siapapun, apalagi negara turut andil di dalamnya. Pilihannya yang demikian tentu saja risikonya tidak populer dan dihujat banyak orang. Bahkan oleh kalangan NU sendiri. Suaranya yang bening, lenyap dalam riuh-rendah suara-suara lain yang lebih keras dan populer.

Penulis adalah Gusdurian.

Artikel ini pernah dimuat dalam NU Online

Terpopuler

1

Innalillahi, Ulama Pejuang Desa dari Cianjur Selatan Wafat, Sang Anak Ungkap Kiprah Perjuangannya

2

Peringati 120 Tahun, Ponpes Suryalaya Teguhkan Peran untuk Agama dan Negara

3

Resmi, Ustadz Ahmad Riyad dan Khaerul Fadhil Pimpin PRNU Jatikramat Kota Bekasi

4

IPNU Pangandaran Kecam Tindakan Aparat dalam Demo, Desak Evaluasi Polri

5

Ketum PBNU Sampaikan Bela Sungkawa atas Wafatnya Ojol, Dorong Pemerintah Ambil Langkah Sejuk dan Adil

6

Kebebasan Dalam Kehidupan Beragama

Terkini

Lihat Semua