Oleh Neneng Yanti Khozanatulahfan

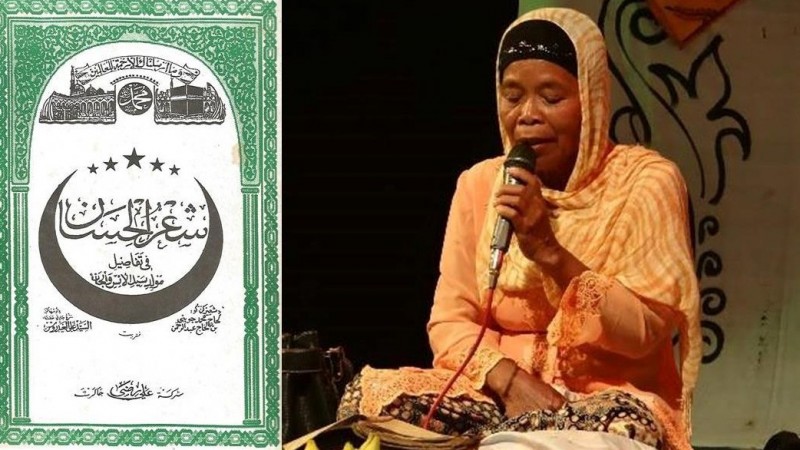

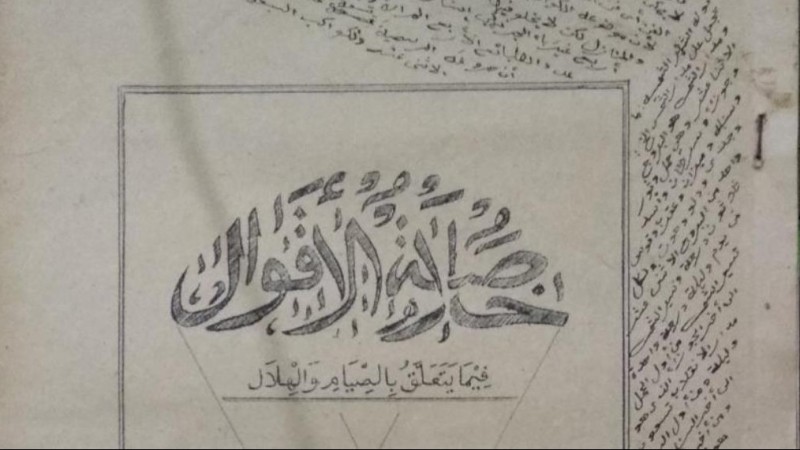

Syi’iran adalah sebuah istilah yang merujuk pada aktivitas membaca syair. Syair tersebut ditulis dalam huruf pegon atau tulisan Arab dalam bahasa Sunda. Sebuah tulisan yang populer sebagai bahasa komunikasi sekaligus bahasa keilmuan di dunia pesantren Sunda pada awal abad XX. Kitabnya bernama Syi’rul Hisan yang ditulis oleh seorang ulama asal Sukabumi bernama Ajengan Juwaini bin Abdurrahman. Pesantren di seputar Sukabumi memang dikenal banyak melahirkan ulama yang giat melahirkan karya dalam bentuk buku. Kitab ini berisi sejarah Nabi Muhammad SAW sejak dikandung hingga wafatnya. Ditulis dalam 20 juz dan dicetak oleh beberapa penerbit. Kitab tersebut disusun dengan merujuk pada 7 buku tarikh Nabi Muhammad. Kisah diceritakan dengan sangat detil, termasuk 70 peperangan yang pernah diikuti Nabi SAW. Perlu waktu 2 malam untuk membacanya hingga tamat atau 14 jam jika dibaca nonstop, dari jam 2 siang hingga jam 4 pagi.

Tradisi syi’iran sempat populer di beberapa tempat hingga tahun 1960an. Tradisi itu kemudian menghilang seiring masuknya hiburan dalam bentuk radio dan televisi. Tradisi langka ini masih hidup di desa Cikeusal kecamatan Tanjungjaya kabupaten Tasikmalaya, sekalipun seniman yang biasa jadi pembacanya semakin langka.

Kegiatan syi’iran biasanya dilakukan pada acara-acara salametan atau hajatan, seperti pernikahan, khitanan dan akikah (selametan bayi pada usia 7 atau 40 hari). Khusus pada acara khitanan, ada kepercayaan bahwa bila seorang anak hendak dikhitan, maka malam harinya orang tuanya tidak boleh tidur agar proses khitan berjalan lancar. Maka, syi’iran biasanya dipilih untuk menemani pemilik hajat “begadang” semalam suntuk. Tentu saja, bukan sekedar begadang, karena mendengar syi’iran berarti belajar mengenai sejarah Nabi SAW secara lengkap.

Biasanya syi’iran dibacakan oleh dua orang secara bergantian. Karena berbentuk syair, cara membacakannya pun dilagukan. Menurut keterangan pak Naim, salah seorang pembaca syi’iran dari Majasinga, Cikeusal, pembacaan ini kadang menggunakan pupuh Sunda, seperti kinanti dan sinom. Namun, tidak ada aturan yang ketat soal ini. Terserah pada keinginan si pembaca. Di desa Cikeusal sendiri ada beberapa orang yang bisa membaca syi’iran.

Bi Omah, Sang Maestro Syi’iran

Para pembaca syi’iran umumnya laki-laki. Namun, di Cikeusal pernah ada seorang perempuan yang sangat populer sebagai pembaca syiiran, yaitu almarhumah Siti Romlah (Bi Omah). Dia satu-satunya pembaca syi’iran perempuan yang sangat populer di masa-masa 1980-an. Konon, hampir setiap malam Bi Omah harus memenuhi panggilan membaca syiiran. Meskipun syi’iran sudah tidak sepopuler dulu karena sudah tergantikan oleh seni-seni modern seperti dangdut dan organ tunggal, pada masa jayanya Bi Omah tak pernah sepi panggilan. Hanya jumlahnya yang berkurang. Dalam sebulan minimal ada 3-4 kali undangan membaca syi’iran untuknya. Sepanjang tahun hanya ada dua bulan yang tidak ada kegiatan, yakni bulan Safar dan Ramadhan, mengingat di dua bulan itu tidak ada yang menyelenggarakan hajat.

Sebagai perempuan, Bi Omah pun dulu sempat berkonsultasi pada ajengan setempat yang merupakan guru ngajinya, Ajengan Didi, pengasuh pesantren Panugaran, Cikeusal. Ia mendapatkan restu dari kyainya tersebut. Sang kyai pun berpesan agar ia menjaga ‘langgam’nya yang digunakan dalam membaca syair dan tidak mengganti atau menggunakan langgam di luar itu.

Proses belajar Bi Omah pun terbilang unik. Tiak ada yang mengajarinya. Ia belajar secara otodidak. Ia sering mendengar syiiran yang dibacakan oleh para pembaca syi’iran populer di wilayah Cikeusal saat itu, seperti Pak Maming, Pak Encu, dan Pak Suharna. Sejak saat itu, ia betekad untuk bisa syi’iran.

Jika seorang story teller atau pendongeng harus memiliki kemampuan meresapi dan mengekspresikan cerita yang dibawakannya, demikian pula dengan Bi Omah. Bila cerita yang dibawakan sedih, ia pun membawakannya dengan suasana yang mengharu biru, sebaliknya bila kisah bahagia ia membawakannya dengan ceria, dan bila menyangkut kisah yang mengecewakan atau membuat marah, Bi Omah pun mengeskpresikannya dengan marah.

Sebagai maestro syi’iran, Bi Omah pun punya bagian favorit sendiri dari 20 juz itu, yakni jilid 7 dan 8. Menurutnya, di kedua juz itu kisahnya sangat menarik, tentang perang Uhud dan perang Khandaq. Meskipun tidak di setiap undangan yang dihadirinya ia bisa menamatkan syi’iran, menurutnya setidaknya harus sampai jilid 7 atau 8 ini. Ada juga bagian yang jadi favorit yang cocok untuk pasangan pengantin, yakni pada juz 4 yang menceritakan pernikahan Nabi SAW dengan Siti Khadijah.

Bi Omah telah berkarir sampai akhir hayatnya lebih dari 25 tahun sebagai pembaca syi’iran. Meski ia seorang pembaca yang sangat populer, hidupnya tetap bersahaja, bahkan sangat sederhana. Untuk menuju ke rumahnya harus ditempuh melalui jalan terjal, melewati bukit dan jalan setapak di pinggir jurang. Topografis wilayah Cikeusal yang berbukit-bukit memang membuat perjalanan cukup menantang. Akan tetapi, penduduk desa yang telah terbiasa tak menjadikannya halangan. Padahal, bila hujan jalanan itu sangat licin dan biasanya sandal pun dijinjing agar tidak tergelincir. Bi Omah terbiasa pulang dari acara dini hari menjelang subuh. Di tengah malam gelap gulita, Bi Omah bersama suami yang selalu setia menemani di setiap undangan yang dihardirinya, pulang dengan berjalan kaki, menembus malam yang pekat dan dingin, menyusuri jalanan yang licin, berkelok, berbatu, naik-turun, yang telah menjadi saksi keteguhannya.

Mendengarkan Bi Omah membaca cerita lewat syiiran, rasanya tak ada kekhawatiran bahasa Sunda akan hilang. Terlebih di desa seperti Cikeusal, di semua level, baik yang formal maupun informal, di sekolah-sekolah maupun di kantor, semua orang berbahasa Sunda. Melalui syi’iran, semakin tegas bahwa pesantren berperan penting sebagai pelestari bahasa Sunda, ketika bahasa Sunda menjadi bahasa keilmuan yang terlembagakan dalam proses transformasi keilmuan. Wallahu’alam.

Penulis, staf pengajar ISBI Bandung

Terpopuler

1

Pelatihan Jenazah di Tanjungkerta Bekali Warga Keterampilan Lengkap Fardhu Kifayah

2

Rais Syuriah PBNU Tegaskan Pesantren Pusat Pembentukan Akhlak dan Karakter Rahmatan Lil ‘Alamin

3

Doa dan Dapur Ibu Rumah Tangga: Benteng Mental Keluarga di Tengah Hiruk Pikuk Aksi Demonstrasi

4

IPNU-IPPNU Sumedang Gelar Doa Bersama untuk Affan

5

Musran Ranting NU se-Jatiasih Hasilkan Kepengurusan Baru 2025–2030

6

Fokus Tangani Situasi di Dalam Negeri, Presiden Prabowo Batalkan Kunjungan ke Tiongkok

Terkini

Lihat Semua